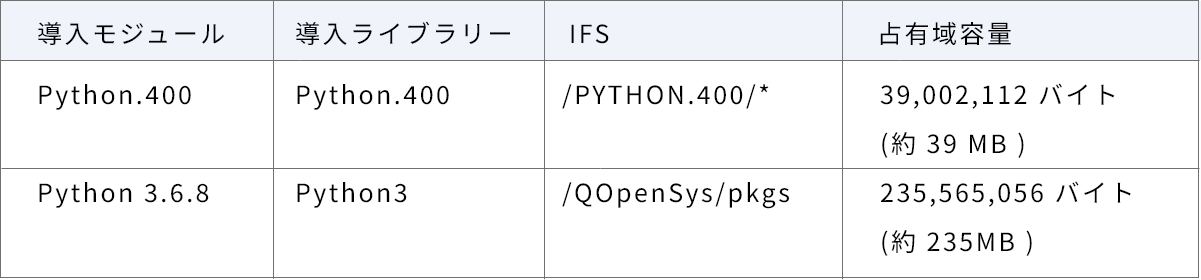

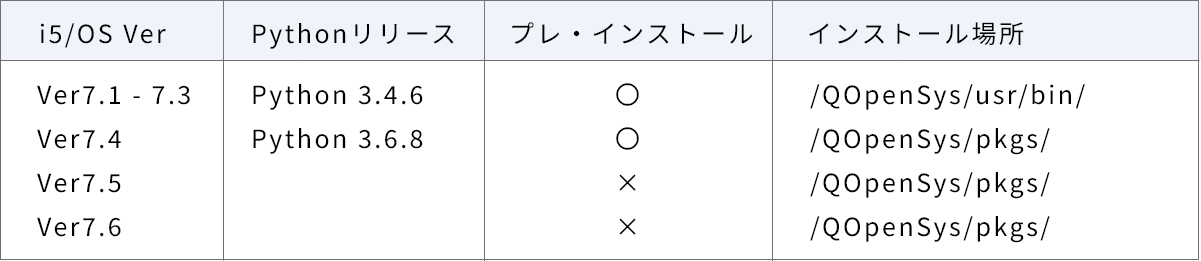

IBM OS に対する Pythonの導入状況

IBMのオープン・ソース・プロジェクトの一環として各OSバージョンで

Pythonがプレ・インストールされている場合があります。

※ Ver7.4 では /QOpenSys/pkgs/が一般のユーザー・パスとして登録されていませんのでPythonが導入されていたとしても一般ユーザーからはアクセスすることができません。

※ Ver7.4 では /QOpenSys/pkgs/が一般のユーザー・パスとして登録されていませんのでPythonが導入されていたとしても一般ユーザーからはアクセスすることができません。

このためPythonのインストーラはVer7.4ユーザーにはすべてのユーザーに共通なPROFILEを導入時に追加します。